La question de la contraception est toujours loin d’être réglée. Oui, nos chances, dans les pays dits « occidentaux » d’obtenir des dispositifs contraceptifs pour peu ou pas d’argent a augmenté.

L’idée même de décider de se protéger des grossesses est plus ancrée dans les mœurs et requiert moins de justifications sociale que pour nos mères, nos grands-mères et toutes les autres avant nous.

Le droit à l’avortement est légal et choisi par la femme est certes obtenu dans certains pays mais reste menacé dans d’autres régions du monde . Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « 25 millions d’avortements non sécurisés (45% de l’ensemble des avortements) ont été pratiqués chaque année entre 2010 et 2014 ». Plus précisément, 97% des avortements à risques sont comptabilisés en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, des régions et des pays du monde dans lesquels des gouvernements conservateurs refusent encore d’accorder aux femmes ce droit élémentaire.

Ici, au Québec, le droit à l’avortement fut décriminalisé en 1988, après 20 ans pendant lesquels l’IVG était permis comme solution « thérapeutique ». Ceci dit, le lien entre interruption volontaire de grossesse et contraception n’est souvent pas assez explicite. En effet, l’avortement reste pour la grande majorité des femmes une solution d’urgence liée à une grossesse non-désirée. En ce sens, un accès ouvert et gratuit à la contraception pour toutes permettrait de limiter les recours à cette intervention qui peut être difficile à vivre pour les femmes psychologiquement et physiquement.

Contraception ou non, telle est la question

Les débats sur la contraception battent toujours leur plein, entre les femmes, dans les salons, dans les bus, lors d’appels interminables entre amis ou avec votre chéri et j’en passe. Dans les relations hétérosexuelles, cette question peut même parfois porter un lourd fardeau et infuser un sentiment de culpabilité chez la femme, l’homme ou les deux.

Il suffit d’effectuer une recherche google basique pour se rendre compte qu’il n’existe pas de consensus et que les femmes elles-même sont en train de changer les modalités contraceptives en prenant conscience des risques de plus en plus connus que comprennent la prise régulière de la pilule et la pose d’un stérilet, hormonal ou non.

Il suffit d’effectuer une recherche google basique pour se rendre compte qu’il n’existe pas de consensus et que les femmes elles-même sont en train de changer les modalités contraceptives en prenant conscience des risques de plus en plus connus que comprennent la prise régulière de la pilule et la pose d’un stérilet, hormonal ou non.

A ce constat s’ajoute la montée de la visibilité des voix des femmes dans l’expérience effective de leurs différents types de contraception. Il existe différentes injonctions contradictoires visant encore à contrôler les corps des femmes. Que ce soit en termes de contrôle des naissances ou contrôle des grossesses, les médecins gynécologues ne sont pas les premiers protecteurs et protectrices des femmes qui souvent se trouvent dans la confusion la plus totale.

De plus en plus de femmes décident consciemment, dans un élan de protection et de refus de souffrance ou de préjudice de persévérer dans la prise de la pilule et ce pour diverses raisons.

Concernant le stérilet, ou dispositif intra-utérin pour utiliser un terme moins barbare, les témoignages de femmes qui alertent ne manquent pas. En 2016, après la réception de milliers de messages de femmes portant ou ayant porté le stérilet hormonal Mirena en France, la société civile est mise au courant des effets secondaires désastreux provoqués par le dispositif en question. En ce qui concerne le stérilet en cuivre, il semble que le mystère autour de la vie du petit T dans l’utérus des femmes s’arrête après la pose.

En effet, les témoignages se concentrent sur la pose du stérilet, sur le processus de choix de la contraception mais encore trop peu de femmes osent s’exprimer sur la manière dont elles vivent cette présence externe dans leur corps. Et pour cause, c’est une question épineuse. Des milliers de femmes avant nous se sont battues pour obtenir le droit de choisir leur contraception, d’accéder à des outils pour contrôler leur fertilité et choisir ou pas de poursuivre des grossesses.

Être femme et décider de se désolidariser des procédés contraceptifs les plus connus peut parfois s’apparenter à une trahison et engendrer un mal-être personnel nourri par plusieurs éléments.

Douleurs et confusion : que faire si je ne veux plus de ma contraception ?

Allons donc dans le cœur de cette histoire et vers les raisons qui me poussent à écrire sur ce thème.

J’ai 25 ans et je fête cette année les dix ans de mon activité sexuelle et de mon histoire contraceptive. Dès mes débuts sensuels, je fus accompagnée par ma mère pour mon premier rendez-vous gynécologique afin d’obtenir une prescription de pilule à faible dose. Très peu de temps après, je suis encouragée à me faire vacciner pour prévenir le papillomavirus qui peut entraîner le cancer du col de l’utérus chez les femmes. Pendant plus de trois ans, je prends la pilule, j’oscille entre sautes d’humeur et prises de poids et cholestérol par dessus le marché. A l’issue de ces mésaventures, je décide vers 20 ans de cesser cette contraception et opte pour le préservatif automatique pendant les trois ans qui suivent. Entre temps, j’apprends par ma gynécologue que malgré le vaccin à 15 ans, je suis infestée du papillomavirus. Plus précisément, je lis dans une lettre récapitulative du frottis effectué par ma gynécologue attitrée que des cellules pré-cancéreuses se sont installées dans mon utérus. Dans la majorité des cas, les cellules s’autodétruisent dans les trois ans après le diagnostic mais sensibilisent significativement les parois utérines, rendant les femmes plus enclines à subir négativement l’effet des hormones de synthèses très présentes dans les contraceptifs les plus conseillés.

À 23 ans donc, alors que je cherche un nouveau moyen de contraception afin de prévenir une grossesse non-désirée, je choisis le stérilet en cuivre après plusieurs rendez-vous et des mises en gardes archaïque de ma gynécologue. Sûre de mon choix et déterminée à reprendre le contrôle de mon corps et de faire cesser les terreurs nocturnes dues à la peur d’être enceinte, je prends rendez-vous.

Après une pose douloureuse à souhait, je prie presque l’univers de m’épargner des douleurs que je croyais effectivement légendaires. Que nenni, je ne fus épargnée de rien du tout.

Aujourd’hui après plus d’un an et demi de compagnonnage avec le dispositif intra-utérin en cuivre, je peux raconter une histoire difficile et sanglante. Dès les premiers mois, je suis prise de douleurs atroces, de crampes qui me laissent croire que je vais juste m’évanouir par manque de force, anéantie par la violence des contractions utérines et pelviennes. Par ailleurs, le syndrome pré-menstruel que je connaissais double d’intensité, les nausées s’étendent d’une semaine avant mes règles jusqu’à une semaine après. Pendant un an en somme, je ne dispose que d’une semaine de répit par mois.

Culpabilité et stress : des sentiments bien connus des femmes

Depuis la pose, j’ai partagé mon expérience avec un grand nombre de personnes. Réponse quasi universelle « enlève-le », « si tu as mal, ça ne vaut pas la peine de le garder », « tu trouveras d’autres solutions » et bien d’autres encore du même acabit.

A l’écoute de ces retours sur ma situation, je vis un espèce de dédoublement de la personnalité spécifique aux femmes je crois. Autant j’entends la démarche de protection de soi et du corps autant je suis paralysée à l’idée de me trouver sans contraception.

Me débarrasser du stérilet oui, mais comment le remplacer pour ne pas retomber dans cette spirale du stress de la grossesse. Quand je cherche à savoir si je suis seule dans ce cas, le cas des femmes peinent à s’endormir de peur de devoir penser à avorter demain, de peur d’être enceinte et de ne pas le vouloir, peur d’être jugée, peur de s’autojuger… Eh bien, je me retrouve avec un paysage de pensées qui ne me rejoint pas. La recherche « stress grossesse » sur google m’amène tout de suite au « stress de ne pas tomber enceinte » :

Ce stress, que je connais si bien et qui m’a fait moult fois dépenser mes maigres revenus dans test de grossesse est une émotion encore très tabou dans le monde médical mais aussi pour les femmes elles-mêmes dans leur vie intérieure.

Ce stress, que je connais si bien et qui m’a fait moult fois dépenser mes maigres revenus dans test de grossesse est une émotion encore très tabou dans le monde médical mais aussi pour les femmes elles-mêmes dans leur vie intérieure.

Parce que nous avons peur du petit symbole positif sur le test, nous avons peur de nous-même. Les femmes depuis la nuit des temps se toisent elle-mêmes pour la simple pensée de ne pas vouloir enfanter, ou pas encore, ou pas avec cette personne ou pas seule, tandis que celles qui le veulent luttent contre les difficultés de conception ou la volonté d’être mère qui les réduit presque automatiquement à cela.

Dans son ouvrage sorti en 2018 Sorcières, la puissance invaincue des femmes, l’écrivaine française Mona Chollet adresse ce problème de manière structurelle et transversale. Dans le chapitre dédié au non-désir des femmes et à la non-reconnaissance de cette volonté, elle partage le témoignage d’une de ses amies qui illustre parfaitement ce dilemme bien connu des femmes :

Mon amie, elle, voyait les choses autrement : l’idée d’être enceinte lui inspirait une telle terreur qu’elle paniquait dès qu’elle perdait la certitude absolue de ne pas l’être.

« Je veux bien envisager l’hypothèse d’une ambivalente inconsciente- vraiment très tr;s inconsciente- alors… Mais est-on sûrs que la norme, par défaut, chez tout le monde, c’est le désir d’enfant ? » me demandait-elle, perplexe. Bonne question…

(Chollet,M. 2018, Sorcières, La puissance invaincue des femmes, Editions La découverte, Paris, p.107.)

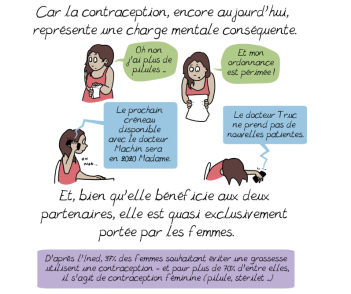

La charge mentale de la contraception

L’anxiété liée à la cessation de la contraception est fondamentalement attachée à la maigre quantité d’hommes qui se sentent concernées par les enjeux contraceptions de leurs compagnes ou partenaires sexuels. D’un autre côté, les dispositifs contraceptifs pour homme sont pas ou peu distribués et très peu d’entre eux sont près à s’engager en ce sens pour libérer le poids qui assomment les femmes depuis toujours.

Et pourtant, ce non-désir d’enfant est aussi présent chez les hommes que chez les femmes. Pour ces dernières cela dit, l’assumer est l’équivalent de renier totalement son « état féminin » et une espèce de conception de la femme comme véhicule reproducteur intrinsèque. Un homme qui refuse d’être parent ne subit pas le même préjudice social qu’une femme qui ose en parler, ou encore questionner le status quo de la contraception non pas comme un moyen de retarder une grossesse, mais un moyen de s’en protéger tout court et ce jusqu’à nouvel ordre, par un choix délibéré et personnel.

Dans sa dernière BD, la créatrice Emma nous parle de la charge mentale de la contraception. Dans ce nouvel opus, elle ouvre la conversation vers une plus grande écoute des femmes, une conversation nécessaire et encore trop taboue chez les femmes mais dans la société en général.

Pour ma part, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne souhaite plus souffrir, mais je veux aussi me protéger d’une grossesse et d’un avortement (même si je n’hésiterai pas dans le cas échéant). Les médecins m’ont expressément déconseillé de retourner aux contraceptifs hormonaux et je ne souhaite pas forcément réitérer l’expérience stérilet. Ce qui réduit considérablement ma marge de manœuvre. J’ai 25 ans, un bon vingt ans au minimum d’années fertiles et je me demande comment je vais faire dans les vingts années à venir, comment me protéger, comment être sereine en tant que femme.

Je crois qu’il est temps que nous nous posions cette questions plus en profondeur, collectivement, urgemment, en pensant à nous, mais aussi aux autres femmes, partout dans le monde, celles qui n’ont pas accès aux contraceptifs les plus efficaces, celles qui avortent dans le danger, celles qui y restent et celles qui deviennent mères plusieurs fois parce qu’elles n’ont pas le choix. Pensons-y, pensez-y.

Alizée Pichot